아임 낫 데어 (I'm Not There, 2007)

밥 딜런의 몽타주

음악을 듣는 사람치고 밥 딜런 (Bob Dylan)의 이름을 모르는 사람은 없을 것이다. 그를 좋아하지 않더라도

이미 여러 뮤지션을 통해 리메이크 되었던 'Knocking on Heaven's Door' 같은 곡은 누구나 알 정도로,

밥 딜런은 단순히 뮤지션이라기 보다는, 당시 문화를 상징하는 하나의 아이콘이었으며, 시인이기도 했다.

그의 관한 영화가 만들어진다고 했을 때, 가장 흥분되었던 것은 이미 <벨벳 골드마인>이라는 작품으로,

음악과 문화를 대하는 깊은 태도를 보여주었던 토드 헤인즈가 감독을 맡았다는 점과, 케이트 블란쳇, 히스 레저,

크리스찬 베일, 벤 위쇼, 리처드 기어 등 여러 배우들이 함께 출연한다는 소식 때문이었다.

그 다음 알게 된 것은 이 영화가 일반의 전기영화와는 다른 형식을 가지고 있고, 무엇보다도 6명의 배우가

각기 다른 밥 딜런을 연기한다는 점은 '과연 어떻게 그려질까?'하는 궁금증을 불러 일으켰다.

오랜만에 개봉날 관람하게 된 이 영화는, 결과부터 얘기하자면 전기 영화와는 상당히 거리가 먼 영화였으며,

어쩌면 밥 딜런이 전면에 나서지 않으면서도, 그를 통해 당시 문화를 꿰뚫고 있는 하나의 시대영화이자,

음악 영화로도 느껴졌다.

개인적으로는 쉽게 정의 내릴 수 없는 이 영화에 대해 '밥 딜런의 몽타주'라고 얘기하고 싶다.

몽타주란 여러 사람이 추정하고 상상하고 예측한 것으로, 몽타주의 당사자가 되는 인물과 가장 가까운 것이기도

하지만, 한 편으론 전혀 다른 것이 될 수도 있는 것이기 때문이다.

(왼쪽부터 '우디 거스리 역(마커스 칼 프랭클린)' '아르튀르 랭보 역(벤 위쇼)' '쥬드 역(케이트 블란쳇)'

'로비 역(히스 레저)' '잭/존 역(크리스찬 베일)' '빌리 역(리처드 기어)')

역시 가장 눈여겨 볼 점은 각기 다른 6명의 배우가 밥 딜런을 연기하고 있다는 점이다.

이 여섯 명은 밥 딜런의 각기 다른 자아를 표현하고 있는 동시에, 각기 다른 시대의 밥 딜런의 모습이기도 하다.

사실 극 중 이름이 '밥 딜런'인 캐릭터는 하나도 없다. 극 중 어디에도 밥 딜런이라는 이름이 언급되지도 않는다.

다만 영화 시작전에 '밥 딜런의 음악과 영혼에서 인상을 받아 만들었음'이라는 문구가 등장할 뿐이다.

감독이 이 6명의 밥 딜런을 그리는 과정에서 가장 재미있는 것은, 이들의 캐릭터나 사건, 모습 등이

실제의 밥 딜런과 유사하면서도 완전히 허구의 모습 또한 보여주고 있다는 것이다. 벤 위쇼가 연기한

'아르튀르 랭보'의 경우 우리가 잘 알고 있는 프랑스 출신의 유명한 시인의 이름을 그대로 가져왔는데,

'나는 타자이다 (Je est un autre / I is another)'라는 랭보의 유명한 시구와 이 영화의 제목이자 밥 딜런의

노래 제목이기도한 'I'm Not There'는 여러모로 이 영화의 제목으로 완벽한 것이 아닌가 싶다.

<향수>통해 독특하고 신비로운 카리스마를 보여주었던 벤 위쇼가 연기하는 랭보는, 다른 캐릭터에 비해

아주 절제된 모습을 보여주는데, 탁자 앞에 앉아 질문에 대답하는 형식으로 진행되는 랭보의 시퀀스는,

1965,6년 기자회견 장에서의 밥 딜런의 모습을 토대로 만들었다고 한다. 영화 속에서 가장 정적인 캐릭터이지만,

가장 인상적인 대사를 갖고 있는 캐릭터이기도 하다.

(기자회견 장에서의 밥 딜런과 영화 속 벤 위쇼가 연기한 '랭보'의 모습)

흑인 소년 마커스 칼 프랭클린이 연기한 '우디 거스리' 역시, 실존 인물에서 이름을 빌려왔는데,

밥 딜런의 우상이기도 했던 포크 싱어 송 라이터 '우디 거스리'에게서 가져왔으며, 실제로 우디 거스리는

백인이었던 것에 비해 흑인 소년으로 설정한 것도 하나의 재미이다. 더 재미있는 것은 극 중에서

실제 우디 거스리의 캐릭터가 등장한다는 것인데, 우디 거스리라는 이름의 소년이, 포크 싱어인 우디 거스리가

입원했다는 소식을 듣고 병문안을 가는 장면이 나온다. 실제로 밥 딜런은 정신병원에 입원했던 우디 거스리를

병문안차 방문한 적이 있다고 한다. 이것 외에도 여러가지 사실을 나중에 알게 되면서 느낄 수 있었지만,

감독인 토드 헤인즈가 얼마나 철저하게 관련 인물들과 배경에 대해 조사를 했는지 놀라움을 금할 수 없었다.

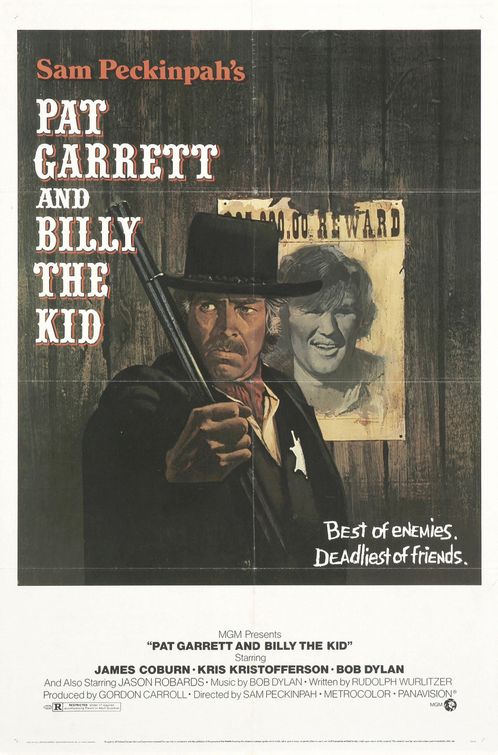

(밥 딜런이 직접 출연도 하고 음악도 맡았던 영화 <관계의 종말>(근데 왜 관계의 종말이지? --;),

포스터 속 빌리로 출연했던 크리스 크리스토퍼슨은 <아임 낫 데어>에서 내레이션을 맡고 있다)

리처드 기어가 연기한 '빌리'역할은 밥 딜런이 직접 출연도 하고 음악을 맡기도 했던 샘 페킨파 감독의 영화

<관계의 종말 (Pat Garrett and Billy the Kid)>의 'Billy the Kid'에서 가져온 듯 하다. 이 에피소드에는

팻 가렛 역할로 브루스 그린우드가 등장하는데, '쥬드'가 등장하는 에피소드에서도 쥬드를 괴롭혔던 언론인

미스터 존스로 등장했던 브루스 그린우드가, '빌리'의 에피소드에서도 빌리를 괴롭히는 팻 가렛 역할로 다시

등장하는 것은 영화적인 재미와 더불어, 이 각기 다른 밥 딜런을 하나로 묶어주는 보이지 않는 끈 같은

역할을 하고 있다.

여기서 또 하나 재미있는 것은, 이 영화 <관계의 종말>에 빌리 역할로 출연했었던 크리스 크리스토퍼슨인데,

(아래 포스터의 포스터 속 인물), <아임 낫 데어>에서 내레이션을 맡고 있는 사람이 다름 아닌

크리스 크리스토퍼슨이다. 이렇게 모든 관련 인물을 세세하게 배치한 토드 헤인즈의 역량이 놀랍기만 하다.

(리처드 기어가 연기한 '빌리'는 위의 영화에서 캐릭터를 빌려왔다고 볼 수 있다)

크리스찬 베일은 포크 가수인 '잭'과 목사 '존'을 함께 연기하고 있는데, 이 두 캐릭터 역시 밥 딜런과

밀접한 연관이 있다. 포크가수 '잭 롤린스'는 한참 저항음악의 대표주자로 활동하던 밥 딜런의 모습을

그리고 있는데, 특히나 잭을 추억하는 '앨리스' 캐릭터는 누가 봐도 '조앤 바에즈(Joan Baez)'임을 알 수 있는데,

그녀는 실제로 밥 딜런과 함께 공연을 수차례 가졌었으며, 이 장면은 영화 속에서도 스틸 컷 형식으로 등장하고

있다.

(조앤 바에즈와 밥 딜런)

잭 롤린스 시퀀스에서 가장 흥미로웠던 것은 촬영 방식이었다. 이 부분은 아주 다큐멘터리 적인 촬영방법과

구성을 갖고 있는데, 실제 다큐멘터리에서 많이 쓰는 스틸 사진과 인터뷰로 주로 이루어져 있으며, 또한

줄리안 무어가 연기한 앨리스의 인터뷰 장면의 카메라의 노이즈나 촬영 방식 등은 페이크 다큐라고 해도

좋을 만큼, 잭 롤린스라는 캐릭터를 실존 인물인냥 묘사하고 있다(이 영화는 전체적으로 이렇게 허구와 사실을

계속 뒤섞고 있다). 또한 나중에 히스 레저가 연기한 '로비'의 시퀀스에도 '잭 롤린스'는 실존 인물인냥

추억되고 있다.

(크리스찬 베일이 맡은 잭과 존은 마치 실존 인물인냥 다큐멘터리 방식으로 그려진 인물들이기 때문에,

그도 캐릭터를 표현함에 있어, 과도한 연기보다는 리얼리티에 중점을 두고 임하고 있는 듯 했다)

히스 레저(ㅠㅠ)가 연기한 '로비'는 극 중 등장하는 인물 가운데 가장 허구에 가까운 인물일 것이다.

실제적인 사건들과는 거리가 있는 캐릭터 일지 모르지만, 어쩌면 뮤지션으로서의 밥 딜런 보다는,

연애와 가정 같은 사적인 면의 밥 딜런의 모습을 보여주고 있는 것이 아닌가 싶다. 특히 극 중

샬롯 갱스부르가 연기한 클레어는 밥 딜런의 연인이었던 수즈 로틀로와 첫 번째 부인이었던 사라 라운즈를

반반씩 섞은 인물로 보여진다.

(너무나도 유명한 밥 딜런의 'The Freewheelin' Bob Dylan' 앨범의 커버. 이 커버를 인용한 <아임 낫 데어>의

한 장면. 이런 방식은 정말 마음에 들었다!)

이제 우리 곁을 떠난 히스 레저의 연기가 남다르게 다가올 수 밖에는 없는데, 확실히 그에게서는 그 또래의

남자 배우들에게는 쉽게 찾아볼 수 없는 독특한 아우라가 느껴졌다. 15세 관람가인 이 영화에서 그는

18세 관람가에 가까운 노출을 보여주기도 해, 순간 움찔하게 했다. 참고로 연인으로 출연한 샬롯 갱스부르

역시 개인적으로는 충격으로 다가왔던 노출연기를 감행(?)하고 있다.

(이제 그의 모습을 더 볼 수 없다는 것이 또 다시 아쉬워지기만 한다)

샬롯 갱스부르의 이야기가 나온 김에 다른 얘기를 좀 해보자면, 사실 개봉 전 포스터나 다른 소식들을 통해,

밥 딜런을 맡은 6명의 배우에 대한 이야기들은 알고 있었지만, 이 외에 더 많은 배우들에 대한 이야기는

잘 알지 못했던 것이 사실이었다. 그래서 줄리안 무어나 미셸 윌리엄스, 샬롯 갱스부르가 등장했을 때,

너무도 반가웠던 것이 사실이었다(놀랍게도 이 배우들 모두 개인적으로 아주 좋아하는 여배우들이다).

줄리안 무어는 감독의 전작이었던 <파 프롬 헤븐>의 인연을 이번 작품에서도 이어갔고, 샬롯 갱스부르는

다른 여배우들에게는 없는 그녀만의 아름다움을 은은히 보여주고 있다(그녀는 사운드트랙에도 참여하고 있다).

또 한 명의 놀라운 출연은 미셸 윌리엄스 였는데, 많이 살이 빠진 모습으로 까칠한 '코코'역할을 연기한 그녀는,

그 짙은 아이라이너 만큼이나 신비한 '코코'의 캐릭터에 잘 어울리는 모습이었다.

(미리 알지 못했던 캐스팅이었기에 더욱 반가웠던 줄리안 무어와 미셸 윌리엄스!)

잘 아다시피 미셸 윌리엄스의 출연이 더욱 뜻깊게 다가왔던 것은 히스 레저 때문이었다.

<브로크백 마운틴>에서 만나 예쁜 딸을 두고 있었던 둘 사이었으나, 촬영 당시에는 헤어진 상태였기

때문에 더욱 그러했을 것이다. 이번 히스 레저의 사망 소식에서도 알 수 있었지만, 그의 죽음이 가장 안타깝고

슬펐던 사람은 다른 아님 미셸 윌리엄스였을 것이다.

(브로크백 마운틴 시사회 장에서의 히스 레저와 미셸 윌리엄스의 다정했던 모습)

여러 명의 배우가 각기 다른 밥 딜런을 연기했지만, 역시나 가장 인상적인 것은 케이트 블란쳇이 연기한

'쥬드'임을 부인할 수는 없겠다. 가장 실제 밥 딜런과 가까운 외모와 더불어 내용적으로도 그와 가장 가까운

캐릭터이기도한 '쥬드'는, 의외로 여자배우인 케이트 블란쳇이 맡았는데, 깡마르고 독특한 모습의 밥 딜런을

표현하기에 여자배우가 더 어울릴 것 같다는 생각으로 처음부터 계획되었다고는 하지만, 케이트 블란쳇이

연기한 '쥬드'는 다른 쟁쟁한 배우들의 연기 가운데도 단연 으뜸이라 할 만큼, 그녀의 필모그래피에서

최고의 연기를 보여주고 있다(내 이럴 줄 알았다).

(이렇게 여신 같던 그녀가, 부시시한 머리에 선글라스를 낀 밥 딜런의 모습이 이리도 잘 어울릴 줄

누가 알았을까)

사실 모습은 그리 중요한 것이 아니지만, 거의 코스프레라 해도 과언이 아닐 정도의 높은 싱크로율을

자랑하는 케이트 블란쳇이 분한 '쥬드'의 모습은 거론하지 않을 수가 없다. 헤어스타일과 선글라스를

제외하더라도, 독특한 몸짓이나 손짓, 걸음거리나 목소리 연기, 특히 잠깐잠깐 밥 딜런으로 착각했을 만큼

완벽했던 표정연기는 정말 놀라움을 넘어서 소름이 돋기 까지 했다. 특히나 글을 쓰려고 사진을 찾던 중에

실제 밥 딜런과 그녀의 사진을 비교하면서 더욱 놀라지 않을 수 없었다.

개인적으로 그녀가 차 안에서 카메라를 응시하며 살짝 미소 짓는 장면은, 영화사에 길이 남을 가장 멋진

장면 중의 하나가 되지 않을까 싶다(적어도 나에게는!).

(사실 이 사진을 보면, 케이트 블란쳇도 블란쳇이지만, 앨런 긴즈버그로 분한 데이비드 크로스의 싱크로율이

더욱 놀라울 따름이다)

처음엔 배우들의 연기에 놀랐지만, 영화가 계속 될 수록, 그리고 글을 쓰려는 지금 시점에 자료를 조사하면서

더욱 놀라게 된 것은 감독인 토드 헤인즈였다. 이미 데이빗 보위 없는 글램 락 영화 <벨벳 골드마인>을 통해,

뮤지션에 관련된 또 다른 음악영화에 가능성을 보여주었고, <파 프롬 헤븐>을 통해 시대와 문화를 읽는

탁월한 재능을 보여주었던 그의 장점이 <아임 낫 데어>에서는 한 꺼번에 발휘된 것이 아닌가 싶다.

자신도 기대하지 않았던 밥 딜런에 대한 영화를 밥 딜런이 흔쾌히 허락한데에는 역시 다 이유가 있어서였다.

조니 캐쉬의 전기 영화라 할 수 있는 <앙코르 (Walk the Line)>같은 방식도 좋았지만, 밥 딜런이라는 인물을

그리는데에는 토드 헤인즈가 선택한 이런 모험적인 방식이 훨씬 효과적이었다고 생각된다

(아마 일반적인 전기 영화로 만들려했다면 밥 딜런이 허락하지도 않았을 듯 하지만).

표면적으로 보여지는 것 외에, 알면 알수록 아주 세세한 부분까지 신경쓰고 이해하고 있는 토드 헤인즈의

통찰력과 연출력은 정말 놀라운 수준이다.

(토드 헤인즈라면 앞으로도 무조건 고민하지 않고 선택할 수 있을 것 같다)

사실 이 같은 배경 지식을 모두 다 감상전에 알고 있던 것은 아니었기 때문에, 영화를 막상 볼 때에는

그 인과관계를 모두 파악하지 못해 조금 어려운 부분이 분명히 있었다. 물론 이 같은 배경지식 없이도

즐길 수 있는 영화이기는 하지만, 일반적인 기승전결 방식이 아니고, 그렇다고 에피소드 방식도 아니며,

무언가 이어져 있는 듯 하면서도 개별적으로도 느껴지는 구성 방식이기 때문에, 일반적인 전기영화나,

드라마를 생각하고 관람을 하게 된다면 감상기 어려운 것도 사실이다. 특히나 밥 딜런에 대해 큰 관심이나

배경 지식이 없으면 100%가 재미있게 즐길 수 있는 선이라고 보았을 때, 7~80% 정도만 함께 할 수 있는것도

수긍할 수 밖에는 없는 것 같다. 하지만 반대로 밥 딜런에 관해 관심이 있거나 그와 관련된 일련의 사건, 뉴스

등을 알고 있다면, 120~130% 즐기기에 완벽한 영화가 될 듯 하다.

(영화의 예고편에 쓰였던 이 형식도, 뮤직비디오 형식으로 촬영되었던 밥 딜런의 영상물에서 가져온 것이다)

음악 얘기릏 하지 않을 수 없겠다.

<아임 낫 데어>에서는 밥 딜런의 음성으로 불려지는 그의 곡이나, 배우들, 그리고 후배 뮤지션들이 부른

밥 딜런의 곡을 만나볼 수 있다.

개인적으로는 사운드트랙을 접하기 전에, 영화의 엔딩 크래딧을 먼저 보았기 때문에, 크래딧에 등장하는

인디 포크 뮤지션들의 이름을 보고는 미리 기대할 수 있었는데, Sonic Youth, Yo La Tengo, Cat Power,

Iron & Wine, Calexico, Jack Johnson, Charlotte Gainsbourg, Glen Hansard & Marketa Irglova,

Antony and the Johnsons, Sufjan Stevens 등 포크 음악을 좋아하는 사람들이라면 이른바 '환장할' 라인업으로

이루어져 있다. 특히나 소닉 유스의 'I'm Not There'와 Antony and the Johnsons가 부른

'Knockin On Heaven's Door'는 엔딩 크래딧과 함께 깊은 울림을 가져왔으며, <원스>의 그와 그녀인

글렌 한사드와 마르케타 이글로바도 동참하고 있다. 위에 거론한 뮤지션들 모두 앨범이 나오면 무조건 구매할

만큼 좋아하는 뮤지션들이라, 이들 모두를 한 장의 음반에서 만날 수 있다는 것 만으로도 대단한 사운드트랙이

아닐까 싶다. 또한 이들 모두를 하나의 자리에 모이게 한 '밥 딜런'이라는 이름의 대단함도 새삼 느끼게 된다.

(포크 음악의 팬이라면 절대 놓칠 수 없는 사운드 트랙이 될 것이다)

글 / ashitaka (www.realfolkblues.co.kr)

'개봉 영화 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 쿵푸 팬더 _ 이런것이 진정한 오마주! (20) | 2008.06.11 |

|---|---|

| 제17 포로수용소 _ 위트 넘치는 색다른 수용소영화 (0) | 2008.06.09 |

| 인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국 _ 자급자족 오마주 영화 (18) | 2008.05.25 |

| 내 인생의 사운드트랙 vol.6 _ 미션 임파서블 2 (M:I-2) (6) | 2008.05.23 |

| 그들 각자의 영화관 _ 그들이 영화와 극장을 사랑하는 이유 (8) | 2008.05.21 |