조디악 (Zodiac, 2007)

데이빗 핀처.

그는 그 네임 벨류에 비하면 다작을 하는 감독은 아니지만,

그의 전작들은 모두 다 보는 이로 하여금, 흠뻑 빠져들게 할 만한 무언가 마니아틱한 요소가

강한 작품들이었다.

기존 액션이 강조되었던 1,2편과는 달리, SF적인 요소를 배경으로 아주 심오한

철학적인 내용을 담고 있던 <에일리언 3>편. (이런 이유 때문에 한 편에선 에일리언 3가 대우 받기도 하지만,

일부에선 가장 재미없는 시리즈로 여겨지기도 한다.)

뭐 지금까지도 최고의 스릴러 영화 중 하나로 꼽히는 <세븐>은 두말 할 필요도 없을 것이다.

조디 포스터의 출연으로 화제가 되기도 했던 <패닉룸>은 '데이빗 핀처'를 오랫동안 기다렸던

팬들에게 적잖은 당황과 아쉬움을 남기긴 했지만, 그래도 그의 이름은 여전히 가장 기대되는

감독 그 이상이었다.

그런 그가 제이크 질렌할, 마크 러팔로, 로버트 다우니 주니어, 브라이언 콕스 등 명배우들과 함께

연쇄 살인범에 관한 영화를 만든 다 하니

이건 뭐 아니 기대할 수 없었다.

이 영화는 앞서 언급했던 것처럼,

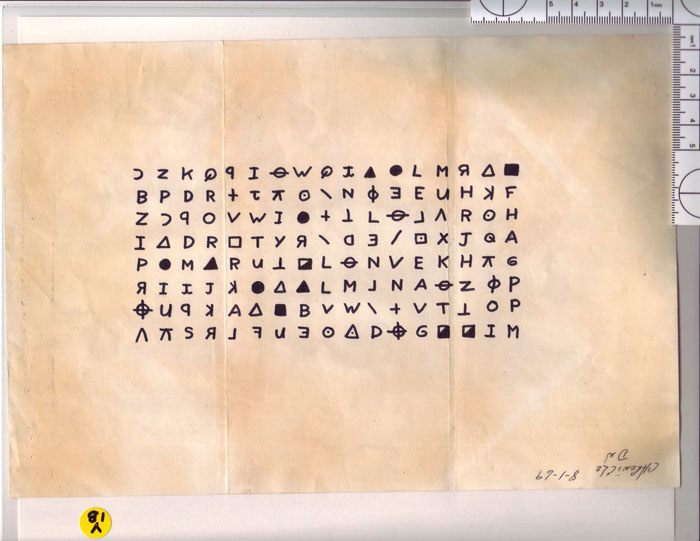

1960년대와 70년대 미국 샌프란시스코 일대에서 무려 37명을 살해한 것으로 알려진 뒤 자취를 감춘

미국역사상 최악의 연쇄살인범이라 불리는 '조디악 킬러'에 관한 이야기를 그리고 있다.

내가 처음 이 영화를 접하고 누군가에게 가장 단순하게 설명을 해줄 때도 그렇고,

영화의 홍보전략에도 있는 것이 바로 '미국판 살인의 추억'이라는 것이다.

그 이유야 연쇄 살인사건이라는 것과 범인을 잡지 못한 미완의 종결수사라는 점일텐데,

소재는 비슷하지만 분위기나 느낌은 참 다른 작품이라고 할 수 있을 것이다.

<살인이 추억>이 좀 더 극적인 긴장감과 분위기를 조성하는 가운데, 적절한 유머를 섞어가는

작품이었다면 <조디악>은 굉장히 침착하면서도 건조하고 관조하는 가운데, 시종일관 차분하고

어쩌면 적극적으로 개입하지 않으면서도 2시간 36분에 달하는 러닝 타임이 전혀 지루하지 않을 정도로

긴장감을 잃지 않고 있다. 혹자나 대부분의 사람들은 긴 러닝타임도 그렇거니와 비교되는 <살인의 추억>에 비해

중간중간 커다란 굴곡이 없고 심하게 집중하지 않으면 놓칠 수 있는 분위기 때문에

지루함을 느끼기도 하였으나, 개인적으로는 그 어느 수사극에서도 느낄 수 없었던 몰입감이 있었다.

씨네 21을 보니 '머리로 생각하는 수사'가 아닌 '발로 뛰는 수사'라는 표현을 썼던데,

표면적으로 극중 로버트는 발로 뛰는 수사로 인해 자료를 수집하고 결론을 유추해내게 된다.

<조디악>이 뛰어난 수사 스릴러라는 점은, 바로 이 부분에서 시작된다. 아무래도 수사가 주가 되는 영화에 가장 몰입하는 방법은 관객이 스스로 수사에 더 직접적으로

빠져드는 것이 가장 우선일텐데, 이 영화는 그런 면에서 영화가 취하고 있는 태도가

직접적으로 모든 것을 설명하고 풀어가는 일방적인 것이 아니라,

보는 이들로 하여금, 단서들을 천천히 제공해주고 함께 풀어갈 수 있는 여지를 남겨둔 다는 것이다.

아니 여지를 남겨둔다기 보단, 한 발짝 물러서서 차분한 시선으로 사건을 바라보면서

직접적인 감정이나 방향을 제시하지 않는 다고 할 수 있을 것 같다.

그렇기 때문에 영화를 보면서 극 중 로버트와 거의 동일한 입장과 위치에서

이 사건에 개입할 수 있었고, 그렇기 때문에 긴 러닝타임이 지루하지 않게 몰입할 수 있었다.

즉 누군가가 아주 재미있는 이야기를 재미있게 들려주는 것도 좋지만,

내가 아주 재미있는 이야기를 직접 읽는 경우라고 하면 어울리는 비교일듯 싶다.

많은 사람들이 이 영화를 보곤 데이빗 핀처가 많이 변했다. 혹은 그 동안의 인상적인 스타일이 부족하다 등등의

평을 하기도 하는데, 개인적으로는 첫 장면부터 끝날 때까지(달라지긴 하였지만), 독특한 스타일을 느낄 수 있었다.

단순히 6,70년대를 배경으로 하기 때문에 여기에서 오는 철저한 재연과 고증의 아름다움 뿐 아니라,

감각적인 카메라 웍 이라던가, 스타일을 과하게 표현하지 않은 절제된 스타일은, 그 하나로도 스타일로

여겨질만큼 멋스러웠다. 첨부된 영화 속 스틸 컷들처럼, 무언가 선명하기보다는 부족한 색감들과

차분한 색들은, 결국 미완으로 끝나버린 이 수사를 대변하는 분위기이기도 하다.

(특히 살인사건의 장소가 된 택시가 처음 등장하던 장면에서, 택시의 바로 위에서 택시의 움직임을 따라

이동하는 카메라의 움직임은, 역시 핀처의 영화에서 이런 컷은 꼭 하나씩 나오는구나 하는 반가움도 들었다)

(영화 속 로버트 그레이스미스 역할을 맡은 제이크 질렌할과 실제 당사자이자 이 영화의 각본을 지필하기도 한 로버트 그레이스미스)

핀처의 영화라는 것을 알게 되고, 주연 배우들의 캐스팅 소식을 들었을 때 아니 기대할 수가 없었다.

질렌할이라는 기대하는 배우에, 갈수록 좋은 영화에서 좋은 연기를 펼쳐가고 있는 마크 러팔로와 로버트 다우니 주니어가 함께 연기한다니 무척이나 기대되는 일이었다.

주연을 맡은 질렌할의 연기는 더도 덜도 아닌 딱 정도였다.

그의 시종일관 무미건조한 표정과 구부정한 몸동작이 인상적이었으며, 가끔 보이는 눈빛은 <도니 다코>를

연상시키기도 했다. 마크 러팔로는 확실히 이제 단순히 기대되는 배우가 아니라 기다려지는 배우가 되었다고

할 수 있을 것 같다. 원래 그의 발성과 보이스가 그랬나 싶을 정도로 인상적이었던 목소리 연기는 물론,

다우니 주니어와 함께 이 영화가 훌륭한 수사 영화가 되도록 분위기를 잡은 가장 큰 공헌자는 바로, 마크 러팔로였다.

로버트 다우니 주니어 역시, 영화가 거듭될 수록 좀 더 중후하면서도 인상적인 배우로 차곡차곡 자리잡는 느낌이다.

후반부에 그의 비중이 조금 줄어든 것이 살짝 아쉽기도 했지만,

그는 이제 안경과 수염만으로도 무언가 느끼게 하는 배우가 된 것 같다.

긴 러닝타임이 전혀 느껴지지 않았을 정도로,

몰입도로만 따지자면 최근 본 영화가운데 가장 손꼽혔으며,

무언가 같이 느끼고 호흡할 수 있었던 수사극이었다.

그 시대를 느끼게 해준 음악도 참 좋았다.

패닉룸에서 어느 정도 실망했던 데이빗 핀처.

<조디악>으로 다시금 가장 좋아하는 감독 중 하나로 남게 되었다.

'개봉 영화 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 즐거운 인생 (2007) (0) | 2007.11.20 |

|---|---|

| 데쓰 프루프 (Death Proof, 2007) (0) | 2007.11.20 |

| 디 워 (D-War, 2007) (0) | 2007.11.20 |

| 라따뚜이 (Ratatouille, 2007) (0) | 2007.11.20 |

| 다이 하드 4.0 (Die Hard 4.0, 2007) (0) | 2007.11.20 |