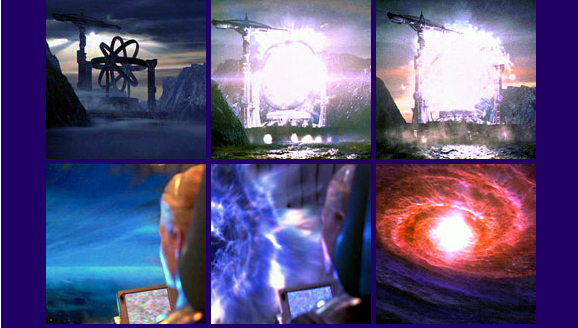

주인공 앨리(조디 포스터 분)는 매일 어디 론가 무선 통신을 한다. 누가, 어디서 응답할지 알 수 없는 일방적인 목소리이다. 멀리, 더 멀리 통신을 시도하던 앨리의 호기심은 결국 그녀를 광활한 우주로 이끈다. 우주의 크기는 인간의 미약한 언어로는 사실상 표현할 수 없을 정도로 광대한 것이었기에, 앨리의 이 같은 연구 활동은 무모한 것으로 세상에 받아들여지기 십상이었다. 심지어는 같은 입장에 있는 과학자들에게 까지 말이다. 하지만 앨리는 이러한 것들에 아랑곳 하지 않고, 언젠가 들려올 그 목소리에 귀 기울인다. 항상 그랬던 것처럼 헤드폰을 쓰고 언제 올지 모르는 신호를 기다리던 어느 날, 그토록 기다리던 신호가 앨리의 귀에 들려온다. 그 신호는 믿기 힘들 정도로 먼 거리에 떨어져 있는 베가성으로부터 온 것이었는데...

우주와 미지의 생물을 소재로 한 대부분의 SF영화들은 주로 인간이 우주로 나가 겪게되는 모험담이나 외계인들과 벌어지는 액션, 전투 등이 주를 이루고 있다. 미지의 생물과 벌어지는 이러한 일들은 보는 이들로 하여금, 재미와 공포를 동시에 전해주기는 하지만 영화가 끝나고 극장을 나올 때 가슴에 남는 것은 아무것도 없다. 어차피 영화라는 매체가 대중성을 버릴 수는 없다고 보았을 때, 너무 학문적인 것에만 치중한 영화도 관객들에게는 영향을 끼치지 못한다. 그런 의미에서 이 영화 [콘택트]는 이러한 영화들 가운데에는 가장 추천할 만한 위치에 있다고 볼 수 있다. 이러한 가장 중요한 요소로는 원작이 되는 소설과 그 저자에 있다.

이 영화는, 우리에게 ‘코스모스’의 저자로 잘 알려진 칼 세이건의 동명소설을 영화화 한 것이다. 칼 세이건은 우주 연구에 있어서는 이를 연구하는 과학자들 사이에서는 물론이고, 이에 관해 전문 지식이 전무 한 일반인들에게도 쉽게 이해할 수 있는 언어로서 광대하고 복잡한 이야기를 단순하고 쉽게 설명하여 이 분야 최고의 석학으로 불리는 과학자이자 천문학자이다. 또한 그는 NASA의 자문역으로서 미국의 우주개발 계획의 중심에 있었고, 저서 'The Dragons of Eden'으로 퓰리처상을 수상하기도 하였으며, 무엇보다도 저서 ‘코스모스’와 동명 TV시리즈를 대중에게 소개하여 작게는 과학을, 넓게는 우주라는 개념을 보편적인 생활과 접목시키는 데에 지대한 공헌을 하였다. 이 영화 [콘택트]에서 칼 세이건은 직접 자문 역할을 맡고 있지만, 아쉽게도 영화가 완성되기 전인 1996년 세상을 떠나고 만다. [콘택트]는 칼 세이건의 자전적인 영화라고는 할 수 없지만, 영화 속 주인공인 앨리 애로웨이는 여러 면에서 칼 세이건과 닮아있다. 그렇기에 영화가 끝난 후 ‘For Carl'이라는 말과 함께, 이 영화를 칼에게 헌정하는 부분은 아쉬움과 존경심으로 경이로움마저 느끼게 된다.

![]()

일반적으로 과학과 진리, 과학과 믿음의 개념은 상대적인 것으로 그려지곤 한다. 그리고 실제적으로도 많은 이들이 이렇게 여기고 있는 것이 사실이다. 이는 물론 한낱 dvd타이틀 리뷰에서는 거론하기 힘든 복잡한 문제이다. 이러한 대립의 개념은 인간이 하느님의 손으로 빚어진 작품이냐, 아니면 원숭이가 진화되어 생겨난 존재인가에서부터 시작된다. 아니, 더 크게 본다면 우주의 탄생에서부터 시작 될 런지도 모른다. 하지만 [콘택트]에서는 이러한 대립 개념은 중요치 않다. 중요치 않다고 하기 보다는 아예 대립의 개념이 존재조차 하지 않는다. 주인공인 앨리는 누구보다도 눈에 보이는 증거와 물증을 믿는 과학자였다. 하지만 우리도 영화에서 느꼈다시피, 그녀가 경험한 것은 인간의 언어로는 설명할 수 없고 증거가 남거나 하는 일이 아니었다. 영화 속에서도 언급하였던 것과 같이, 이러한 것을 경험한 자로서도 그렇지 못한 자들이 의심하는 것을 인정할 수는 있으나, 그렇다고 해서 자신이 겪은 일을 부정할 수도 없는 것이었다.

여기에서 칼 세이건은 중요한 말을 전하고 있다. 우주를 탐구하는 일은 곧, 진리를 추구하는 일이라는 것. 즉 과학과 신앙은 추구하는 바가 같기 때문에 대립의 관계가 아니라는 것이다. 이러한 그의 생각은 영화 속 두 주인공의 관계에서 나타난다. 신학을 공부하여 신념이 강한 팔머(메튜 매커너히 분)와 과학자인 앨리의 관계 말이다. 팔머는 영적인 존재를 믿는 신앙이 강한 자이지만, 과학자인 앨리를 사랑하게 되면서 반대의 입장에서 생각해 보게 된다. 반대로 과학자인 앨리는, 역시 사랑하는 팔머와 무엇보다도 자신이 직접 경험함으로써 모든 것이다 말로서 증거로서 입증할 수 없는 것임을 깨달게 된다. 신을 믿는 사람이건 과학을 믿는 사람이건, 우리는 모두 우주 속에서 살고 있고 그 속에서 끝없이 진리를 갈구하고 있다는 말이다.

누구에게나 꿈꾸는 이상향의 파라다이스가 있다. 앨리의 파라다이스는 ‘펜사콜라’이다. 다른 이들에게는 그저 플로리다 주 어느 곳에 위치한 동네일뿐이지만, 그녀에게는 특별한 의미를 갖는 곳이다. 사실 특별한 추억이랄 것 까지는 없었지만 그녀 자신은 무의식 속에, 항상 그리워하는 아버지가 있는 펜사콜라를 그려왔던 것이다. 그녀는 바로 이 모든 것이 가짜라는 것을 알았지만, 그때는 이미 이러한 것은 중요하지가 않았다. 베가성에 사는 외계인(?)들이 앨리의 무의식 속에서 찾아내 만들어진 공간과 아버지의 모습이었지만 말이다. 영화 속에서 수사를 맡은 제임스 우드가 비아냥 거리 듯, 엄청난 자본과 기술로 완성된 이동수단을 타고 수십억 광년을 날아간 곳이 고작 미국 플로리다의 어느 바닷가였고, 거기서 만난 존재가 겨우 예전에 세상을 떠난 아버지였다는 것. 하지만 그러면 어떠하랴. 자신의 항상 꿈꿔왔던 곳에서 그토록 다시 만나기를 원했던 아버지를 만난 다면, 그보다 더 좋은 일이 어디 있겠느냐는 말이다.

이 영화에 나온 이야기들 가운데 가장 인상적이고, 필자로 하여금 가장 큰 생활에 변화를 불러일으킨 말이기도 하다. 무슨 일이든 그 시작은 항상 작은 것에서 시작하듯이, 넓은 우주에 대한 호기심도 결국 이 한마디에서 시작된다. 우주란 공간은 인간만이 살기에는 너무 넓은 곳이다. 그리고 인간의 힘만으로 이해하기에는 너무도 복잡한 미지의 것들로 가득 차 있다. 우리는 그리하여 이러한 사실을 대부분 잊고 살아가지만, 한번쯤은 되돌아 볼 필요가 있다. 이는 곧, 자신의 영혼의 뿌리를 찾아가는 길이며, 진리를 추구하는 길이기 때문이다.

'블루레이 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 해안선 _ 장동건, 그가 지키려 했던 것은 무엇일까? (0) | 2007.11.26 |

|---|---|

| 피아니스트 (Pianist) _ 생존에 관한 보고서 (0) | 2007.11.26 |

| 인디아나 존스 (Indiana Jones) _ 왜 기념비적인가? (0) | 2007.11.23 |

| 특전 유보트 (Das Boot) (0) | 2007.11.23 |

| 웨스트 사이드 스토리 (West Side Story) _ 노래하듯 춤추는 오늘 밤 (0) | 2007.11.23 |